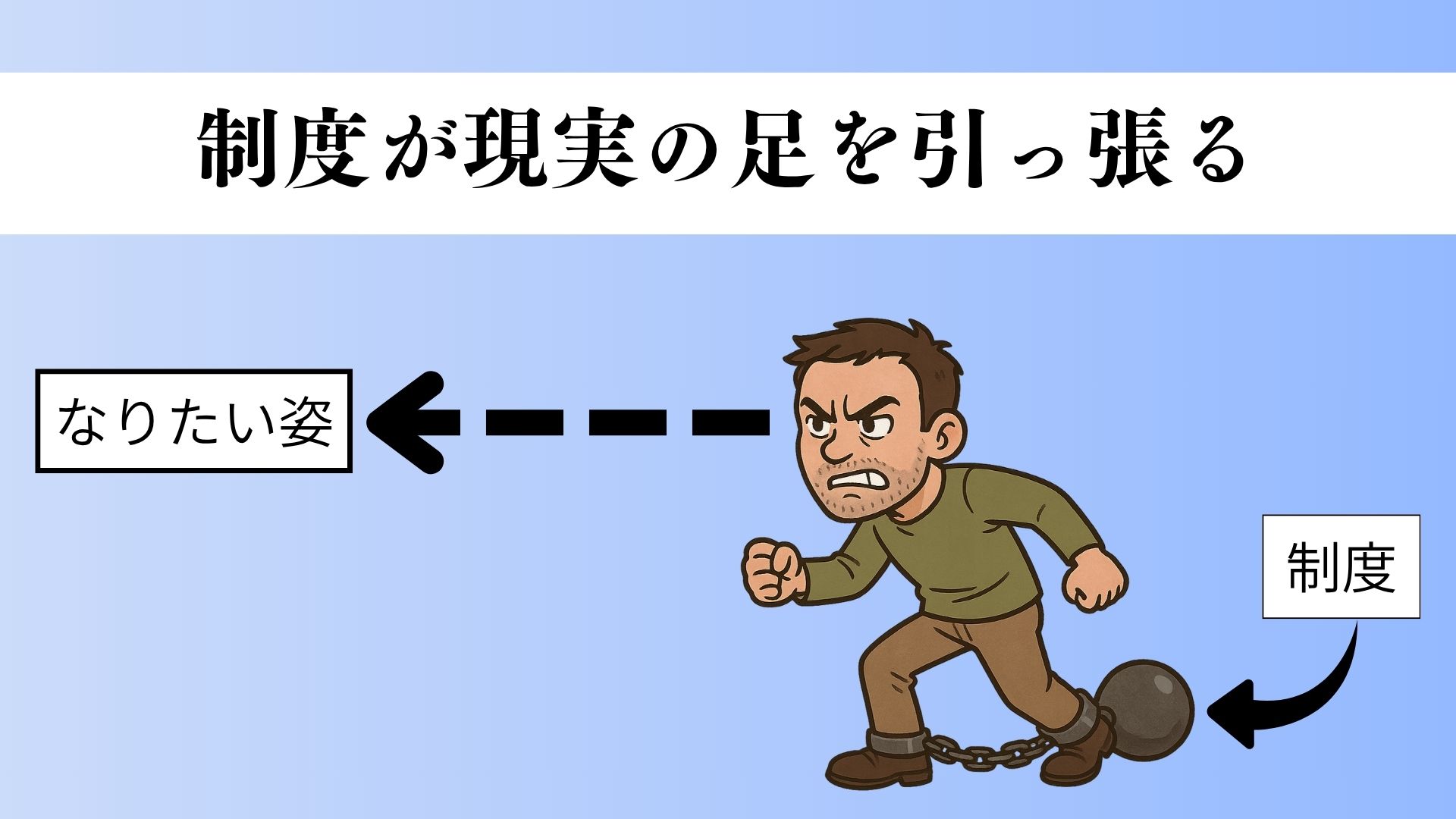

制度と現実の乖離

社会制度は本来、人々の安全と健康を守るために設計される。

しかし、その基盤は常に「平均的な国民像」を前提としており、現実の多様な状況や個人の能力に寄り添うものではない。

制度は全体の秩序維持や誤用防止に重点を置くが、その枠組みは時として現実に即した柔軟な選択を封じ、最も助けを必要とする人々にとって障害となる。

健康や医療の分野においては、制度が患者の自由を制限し、かえって健康を害する例が少なくない。

栄養制度の限界

栄養所要量は欠乏症を防ぐための最低基準に安全係数を加えて定められている。

これは壊血病のような明らかな疾患を回避するには十分であるが、過酷な労働や炎天下の活動、感染症時などの、高いストレスを抱える者が、HPA軸のダウンレギュレーションを防いだり、感染リスクを低下させるには、不十分な場合がある。

制度は「最低限の安全」を保証するが、「その日の体調や環境に応じた最適な摂取」を考慮していない。

結果として、酸化ストレスや炎症反応が十分に抑制されず、長期的に健康被害を蓄積する可能性がある。

それでも制度は一律の数値を示し続け、個別性を持った対応を奪っている。

医行為と個人の不自由

医行為と定義される注射や点滴は、肝臓を通さずに薬剤を血中へ届ける有効な手段である。

しかし現行制度では資格を持つ医師にのみ許され、自己管理能力のある個人であっても自宅で自由に行うことはできない。

糖尿病のインスリン注射のように例外的に認められた分野もあるが、多くの場面では依然として禁止されている。

これにより、本来なら肝臓への負担を避けながら治療や栄養補給を効率的に行えるはずの方法が封じられ、患者は不要な通院や費用を強いられている。

制度は誤用リスクを理由に安全性を守るが、実際には個人の健康の機会を奪いかねない。

医者の言う通りに服用すると、肝臓への無駄な負担をかけており、自分で注射ができたら、それを避けられる上に、狙った成分の血中濃度を、肝臓の代謝を介さずに、自在にコントロールできるというメリットがある。

禁止法と大麻の矛盾

大麻の危険性として語られる精神疾患リスクや脳発達への悪影響は、その多くが相関にすぎず因果関係は証明されていない。

統計的に精神的困難を抱える層が大麻を使用する傾向が強いため、もともとの脆弱性が大麻の影響にすり替えられて解釈されてきた。

アルコールや強いストレスでも同様の精神的不調は生じ得るのに、大麻だけが特別に危険視されるのは公平性を欠いている。

また思春期の脳発達への影響とされる研究も、困難を抱える若年層が多く統計に含まれていることを考慮すれば、大麻そのものが直接的に発達を阻害する証拠にはならない。

にもかかわらず制度はこれらを「万人に共通するリスク」として誇張し、禁止の正当化に利用してきた。

背景には健康合理性よりも産業的要因がある。

石油産業や化学繊維産業は、大麻繊維や大麻由来製品の普及を避け、自らの利益を守るために規制を後押ししてきた歴史がある。

戦後の米国型薬物政策の影響も加わり、医療的有効性を冷静に評価する前に包括的禁止が制度化された。

つまり制度の大麻規制は「健康を守る」という建前を掲げながら、実際には経済や産業構造を優先した欺瞞的性格を帯びている。

どんな物質でも、合わない状態と合わない状態があり、適切な量と不適切な量がある。

国民を酩酊させる手段を減らすという政策が前提にあるなら仕方が守る」という建前を掲げながら、実際には経済や産業構造を優先した欺瞞的性格を帯びている。

制度の名の下に失われる自由

制度が優先するのは常に秩序と管理であり、個人の裁量や現実の最適解は二の次にされる。

知識と自己管理能力を備えた個人であっても、制度はその自由を縛り、機会を奪い、時に健康そのものを損なう。

平均を基準とした制度は、多様な現実に直面する人々にとって迷惑ですらある。

守られるべきは本来患者の健康であるはずなのに、制度維持そのものが目的化してしまえば、現実はその足を引っ張られる。

制度が現実の健康を阻害する構造を直視しなければならない。

究極の健康の取り組みとは

身体を究極に最適化しようとするときに、足枷(あしかせ)となるのは知能でも精神でもなく、制度である。

知能と精神は自身で克服可能であるが、制度に関しては個人の裁量の範囲を超えている。

例えば、自己注射が打ちたいから医師免許を取得したり、栽培すれば限りなく安価な大麻を使用するために、合法な地域に永住するというのは、非常にハードルが高い。

このため、自身の身体の最適化の取り組みの中に、制度で禁止されているものがあれば、それが足枷(あしかせ)となってしまうのだ。

今回例示した、栄養素の使い方、自己注射、大麻などのテーマ以外にも、個人輸入するサプリや医薬品の扱いや、零売薬局で販売されている処方箋薬など、扱いが難しいテーマは数多く存在する。

それしか解決法が無かった時に、あなたは制度の中で朽ち果てるか、制度を超えて生き残るか、どちらを選びますか?

制度と現実を区別せよ

現実は人間の存在の有無に関わらず、リアルである。

制度は人間が作り上げた創造物であり、フィクションである。

本来は身体の最適化にフィクションは必要無い。

現実的な対応の中で、使える介入は全て使えた方が、効率良く望む状態になれるのは明白である。

ところが、事故を起こす人を減らす目的などで、制度が設けられるのだ。

そうなると、誰でも一定の安全を手に入れられる代わりに、一部の高度は運用をしたい人は、足枷をさせられることになる。

このジレンマを感じれるようになれると、身体の最適化のレベルが高い状態と言える。

無制限に手法を探求しようとしたら、必ず法というフィクションの壁に当たることになる。

その時に、法には触れないように、いかに低コストで、いかに法に触れる方法に近づけるか、それを超える方法を編み出すのが、腕の見せ所である。

くれぐれも法には触れないように、個人の最適化を目指してほしい。

そして、その困難を克服した経験を、自身の自信の根拠としてほしい。

本内容は、日本国の法律とコンプライアンスの遵守を推奨しており、それを違反する意図はありません。