序章│道案内を受けれた安心感と、まだ目的地には辿り着けていないという現実

あなたは現在、一人で山に登り、下山の途中で遭難しかけています。予定のルートから少し外れた気がする。地図と現在地が合っていない気がする。

あたりは少し薄暗くなってきて、風も強くなってきています。少し不安な気持ちになってきました。

そんな時に、向こうからやってくる、ベテラン風の登山家が、道を教えてくれました。

「そっちは獣道だから危ないですよ。」「次の二手に別れた道に看板があるので、そこを右に行けば下山できます」

これを聞いた時に、あなたはどんな気持ちになるでしょうか?

ここでポイントなのが、道案内をされて、どんな気持ちになったとしても、目的地にはまだ辿り着けていないという現実です。

もし、道案内自体は正しいのに、目印となる看板が破損しており、そのことを道案内をしてくれた登山家が知らなかったら、どうなるでしょうか?

この記事では、「愛着スタイル」という性格傾向から、あなたに近い問題解決の手法の傾向知ってもらい、問題解決に至る方法をお伝えします。

病院で治らない体調不良を治そうとしているが、いまいち結果が出ない。

そんな人には、きっと学びになる内容です。

安定型|立ち回り上手と、危機意識の欠如

安定型は、上手に立ち回れることを第一の指針とします。このため、遭難しかけているという状況や、道案内で教えてもらったことも、1つの情報として捉えます。

そして、道を教えてくれた人には、好感度が最大になるように、丁寧にお礼をします。

問題はその先です。

目印となる看板が壊れているので、当然道に迷います。

ここで安定型の人は、「まだ大丈夫」という謎の自信を発揮してしまいます。

これまでの人生で、「適切に行えば上手くいく」という経験を積んでいるため、それが信念になっており、致命的な危機に直面した時に脆いのです。

安定型の人は、病院で治らない体調不良の時にも、同じ傾向があります。

不調を抱えていても、それを「体質」「運命」などの言葉で自分を納得させてしまい、致命的な状態になるまで、放置してしまうのです。

たとえ致命的になっても、「そういう人生だった」と自分を納得させてしまうのが、安定型の怖いところです。

「諦めを合理化してしまう知性」

これが安定型に対して、支援が届きにくくなる最大の要因です。

この状態を脱するには、自分と世界の不完全さを受け入れるための、不快耐性を高めることです。

死に物狂いで、醜い姿を晒しながらでも、解決したい問題と向き合いたいと思えるようになれば、この遭難した状況から生還できるとのではないでしょうか。

安定型の人が困難な体調不良に向き合うと、適切に他者からの支援を受けて、自分で分析を行い、器用に立ち回るので、一定の成果が得られることが多いです。

しかし、それはあくまで「一定の成果」でしかありません。残った課題は運命として受け入れてしまうことがあるのです。

でもそれだと、350年間誰も解決できなかったフェルマーの最終定理に取り組んだり、140年以上建築され続けているサグラダ・ファミリアを着工したりする姿勢には、到達しないのです。

もしも、自分の身体の課題が、そこまでの難問であった場合に、苦しみながらでもそれを解決した達成感と、小器用に納得して、運命として受け入れる場合の、どちらを選びますか?

真摯に問題に向き合った者にだけ感じられる達成感が、この世には存在します。

回避型│データは客観視できているが、自分の感情は客観視できていない

「助言で助からないくらいなら、自分で選んだ道で遭難した方がマシ」

これが回避型の致命的な納得癖です。

先の山道での道案内の例で、回避型は道案内を受けたという状況を次のように捉えます。

・全力で分析をしているので、邪魔をしないでくれ

・新しい情報が、判断材料となるか、ノイズとなるかは、私が決める

・もし目の前の人物の言うが間違っており、信じて遭難したら、死んでも死にきれん

そこで、回避型は道案内を受けた時に、真顔でお礼を言います。少し迷惑そうにするか、形だけは礼儀正しくするかもしれません。そこに安定型のような柔和な雰囲気はありません。

そして、回避型は自分の判断が最優先されるので、道案内の内容を参考にしつつも、自分で選んだ道を進んでしまいます。

その結果、壊れた看板を見かけても、それが二手に別れる道であると認識できずに、遭難してしまうかもしれません。

しかし、回避型は自分で選んだ結果として遭難しなたら、それを納得してしまいます。

もっとベテランの登山家を頼り、「不安なので一緒に着いていって良いですか?」と言えれば、遭難しなくて済んだ可能性が高いのです。

この自己完結性が、回避型の致命的な点です。

仮説を立てて、検証することは得意ですが、それはあくまで自分の中で行われたものであり、それが結果に繋がらなくても、自分が後悔しなければ、それで良いと思ってしまうのです。

回避型の人が困難な体調不良に向き合うと、他者を頼らずに、自分だけで問題を解決しようとします。もしくは、他者の支援を部分的に受け取るが、支援者の伝えたい内容の1/100も理解していない場合があります。

このため、独力である程度の成果は出せるものの、本来解決したい問題が、解決しないままになってしまうことがあるのです。

回避型に必要なのは、他者の助言や指摘は、自分の価値を下げるものではないということを、自覚することです。

「教えを請う」という状態は、知識の上下であっても、それは関係性の上下ではないのです。

回避型に必要な考え方は、以下の通りです。

自立と孤立は違う。必要な援助を受けつつも、取り組み自体は自分で行う自立と、判断材料が足りていないまま、独りで取り組んでしまう孤立は、全く別の概念である。

他者と対等で、安定的な関係を構築できた体験を重ねることで、回避型の問題解決能力は、自分を納得させることから、問題自体を解決することへ、ステップアップし、新しい視点から問題を解決することができるようになります。

不安型|かりそめの安心感でも、満足してしまう

不安型の長所は、その危機察知能力にあります。少しの違和感でも不安が増幅するので、安定型のように重大な危機に直面するまで、自分を過信して放置することがありません。

しかし、その不安が一定以上になると、それに耐えられなくなり、整合性の無い他者からの説明であっても、ひとまず納得して、安心しようとしてしまうのです。

それでも共感が得られないと、今度は違和感を覚える必要が無いことにまで、不安を増幅して動けなくなってしまいます。

不安型の人が山で道に迷ったときを例にすると、ベテラン登山者が「こちらが正しい道です」と教えてくれたとします。その瞬間、内容が正しいかどうかよりも、「誰かが助けてくれた」「不安な気持ちを理解してくれる人が居た」という事実に安心してしまいます。

この安心感は、情報の整合性によって得られたものではなく、関係性がもたらすものです。だから、道案内の中身を咀嚼して理解したり、自分の感覚と照らし合わせて確かめたりする前に、「この人を信じよう」「言われた通りに進めば大丈夫」と思ってしまいます。

「問題が実際に解決しているか」よりも、「共感や承認による安心」を優先してしまうのが、不安型の致命的な問題です。

さらに問題となるのは、その先の看板が壊れていた場合です。本来なら、おかしいと気づいた段階で軌道修正が必要ですが、不安型の人は「信じていた関係」を手放すことに強い抵抗を感じます。たとえ誤っていると内心で気づいても、「でもあの人は私に親切だった」「あの人を疑うのは裏切りかもしれない」と考え、遭難するルートを突き進んでしまうのです。

そして、最終的には自分が孤立した状況になったことで、不安が増幅し、生存の確率を低下させるような、支離滅裂な行動を取ってしまうという、致命的な選択をしてしまうことがあります。

この傾向は、体調不良や健康への取り組みにおいても深刻な影響を及ぼします。たとえば、効果の出ていない食事療法や民間療法に時間とお金をかけ続けてしまう。なぜなら、そこには「仲間がいる」「否定されない」「理解してもらえる」という関係性があり、それが何よりも大事だからです。

結果が出ないことよりも、「その場に居られなくなること」の方が怖い。だから、情報の精度や成果ではなく、“安心できる場所”であるかどうかで居場所を選んでしまう。そして、誤った情報であっても、それを信じている人たちのコミュニティに属することで、満足してしまう。これが、不安型の致命的な納得癖です。

回避型の人が困難な体調不良に向き合うと、「自分で考えて納得できる方法で進めたい」と他者を遠ざけがちになりますが、不安型の人はその逆で、「誰かを頼っていたい」という気持ちが強く、誤った情報でも、人でも、いったん関係ができてしまうと、それを手放すことに極度の不安を覚えます。

不安型の人が意思決定をするには、まずは他者から安全を保証され、安心できる状況を作る必要があります。それができた上で、まずは小さな2択などを自分の決定で行ってみて、自分が選択を行うことに自信を取り戻すことで、徐々に自分の力で問題を解決することができるようになります。

混乱型|救世主の神格化と、現実が伴わない場合の強烈な拒絶

混乱型の人は、他者に対して強い依存と強い警戒を同時に抱えています。心の奥底には「助けてほしい」という強い欲求があるにもかかわらず、「信じたら裏切られるかもしれない」という不信も根深く存在しています。この矛盾した感情が、外から見ると極端な行動に見えたり、本人にとっても自分の思考や選択がわからなくなったりする原因になります。

たとえば、山で道に迷っているとき、誰かが「こちらが正しい道です」と助けてくれたとします。混乱型の人は、その言葉を聞いた瞬間、まるで救世主に出会ったかのような高揚感を覚えるかもしれません。「この人に出会えた自分は運命に守られている」「この人ならすべてを導いてくれるはずだ」と、一気に心を預けてしまうのです。

しかし、その強い信頼は、壊れた看板を通り過ぎた辺りで、強烈な不信感に変貌します。「裏切られた」「騙された」といった被害者意識に転じ、信頼していた相手を一転して拒絶し、切り捨てようとします。

「やっぱり、あの人も嘘つきだった」

これが混乱型の典型的な思考です。混乱型は相手が信頼に値しない対象であると確信することで、自分を納得させているのです。

本人の中では、「信じる」ことと「疑う」ことが常にせめぎ合っており、どちらか一方に触れると、もう一方を完全に排除するような思考に傾いてしまうのです。だからこそ、安定した関係を築いたり、人に対しても、情報に対しても、一部には価値があり、一部には不完全さがあるという曖昧さを受け入れられないのです。

「自分の全てを受け止め、問題を解決してくれる理想の人や情報があると思いたい。でも、それが無いなら何もいらない。」

そんな極端な誠実さが、混乱型の思考の特徴です。

体調不良や健康に関する問題では、これがさらに複雑に作用します。強く共感してくれる医師や代替医療の専門家、あるいは影響力のある健康法に飛びつき、「この人(この方法)ならきっと治してくれる」と期待を過剰に抱く。しかし、効果がすぐに見えなかったり、思い通りの言葉をもらえなかったりすると、一転して「この人は無能だ」「見捨てられた」と強い拒絶に変わってしまうのです。

◯◯理論で治らなかったから、次は◯◯療法をしてみる。でも、言われた通りにしても治らなかったから、みんな嘘つきだ。そんな行動を取りがちだけど、自分の責任で仮説を立てて、検証して、他者にフィードバックを貰うというプロセスには至れません。

混乱型が問題解決をするには、不完全な人と世界と関わりながら、それでも他者との安定的な関係を構築できる体験を積み重ねる必要があります。そして、過去に疎遠になった人達にも、その時の事情があったことに、思いを巡らせることで、それらの人を許せるようになるのです。山道の例だと、ベテランの登山家が看板が壊れていることを知らなかったのは、その人の悪意ではなく、仕方がないことだったのです。それと同じように、過去に関わった全ての人は、完璧で最適ではなかったかもしれませんが、その時にできることを、やろうとしていただけなのです。それはこれから出会う人も同じであり、そして、過去と現在と未来の自分にも同じことです。

「不完全でも壊れない」

そんな体験を積み重ねた時に、混乱型の人は自分で決定して、一貫性のある取り組みができるようになります。

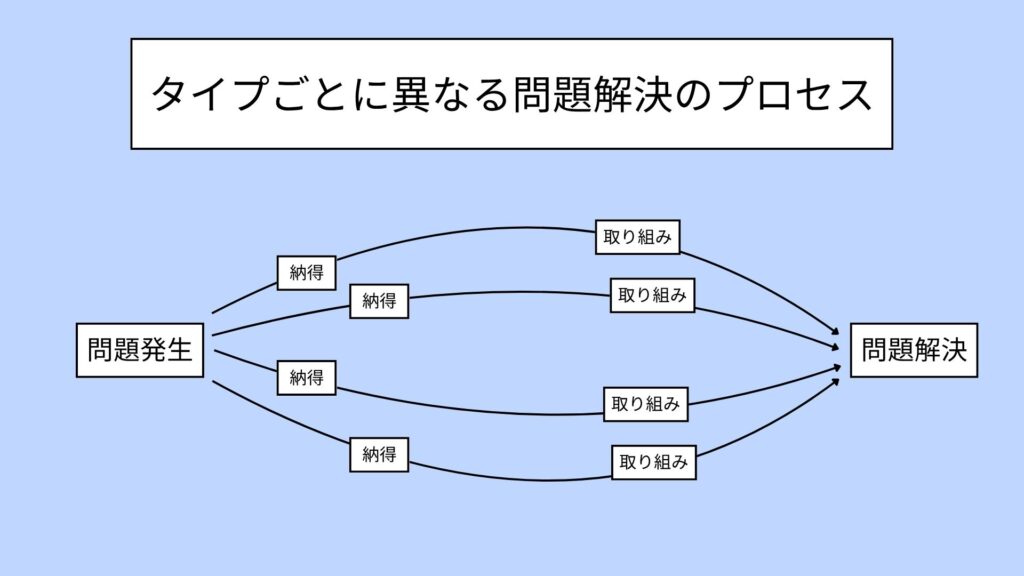

終章|「納得」の功罪

「納得」は安心感を得るため、必要不可欠な感情です。

納得ができるから、安心して問題解決に取り組むことができるのです。

しかし、納得だけでは、問題自体は解決していません。

そこから先の取り組みが必要です。

それをするために、まずは安心した気持ちになれるように、納得する必要があるのです。

それぞれのタイプに優劣はありません。

自身が弱っている時に、「何を満たせば、次に何に取り組めるのか」という意識が持てると、あらゆる問題解決の能力が、開花するのです。

各タイプの納得の仕方のまとめです。

安定型は、自身がコントロールできていることで納得します。

回避型は、独りで意思決定できることで納得します。

安定型は、他者に共感と承認を受けたことで納得します。

混乱型は、自分を全肯定してくれる存在を求め、それが叶わないなら拒絶をする自由があることで納得します。

問題解決をしていないのに、納得だけをすることに、違和感や罪悪感や劣等感を持つ人も居るかもしれません。

しかし、それは問題解決に欠かせないプロセスであり、納得自体が悪いのではありません。

今回の記事を通して、その次のプロセスの歩み方を、イメージして頂けたら、今日はそれで十分だと思います。

ご自身の過去の経験や、これから体験することに照らし合わせて、今、どんな気持ちになっていて、これはどのプロセスであるか。

そんな俯瞰した視点を持つきっかけになれば、この記事を書いた甲斐があります。