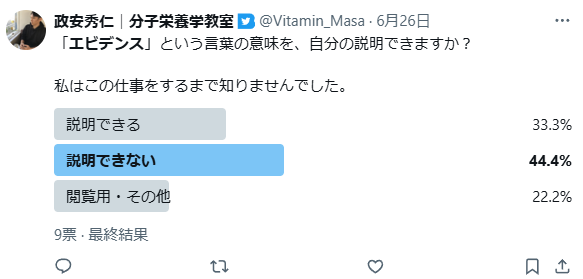

エビデンスという言葉を聞いたことがあるでしょうか。

「科学的に正しい」「証拠がある」といった意味で使われますが、どこか堅苦しく、身近な生活とは遠いもののように感じるかもしれません。

でも、実はエビデンスは、私たちの台所や体調管理にもそっと入り込んでいます。

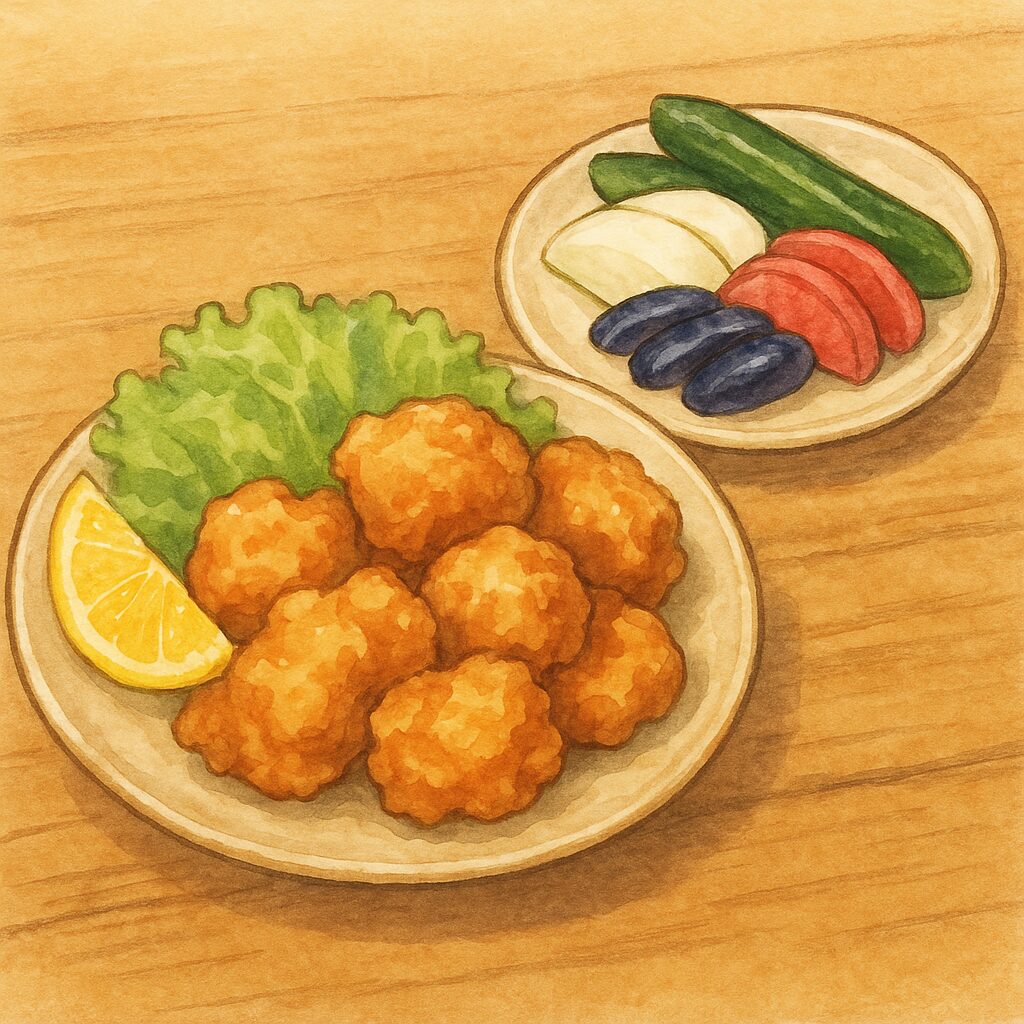

たとえば、唐揚げを作るときのこと。

レシピ通りに下味をつけ、揚げる温度と時間を守って作ってみたら、とてもおいしくできました。

家族にも好評で、「このレシピ、間違いないね」と安心できますよね。

これはまさに「再現できた」ということ。

つまり、何度やっても同じ結果になる。

これが、エビデンスの力です。

誰がやっても同じような結果になる――だからこそ、多くの人にとって信頼の置ける「証拠」になるのです。

ところが、ぬか漬けは少し違います。

同じレシピ通りにぬか床を仕込んで、同じ野菜を入れたはずなのに、ある日ぬか床が腐ってしまいました。

気温も湿度も、それなりに気をつけたはず。

でもなぜかうまくいかない。

近所のおばあちゃんは「毎日かき混ぜて、ぬかの声を聞くんだよ」と言いますが、それが一体何なのか、初めての人にはなかなか分かりません。

つまり、同じ条件でやったつもりでも、なぜか再現できない。

これが、エビデンスの限界です。

唐揚げのような料理は、材料の分量や加熱時間など、数値化できるものが多く、結果にブレが少ない。

一方で、ぬか漬けは、目に見えない微生物の働きや、手の常在菌、部屋の空気の流れまで影響する世界。

数値にしづらい要素が多いため、レシピ通りにしても結果が安定しないのです。

この違いは、健康の問題にもよく似ています。

たとえば、高血圧のように、塩分の摂取量や体重、血圧の数値がはっきりしていて、薬を使えば改善が見込める問題は、唐揚げと同じで「再現しやすい健康問題」です。

どの人にもある程度、同じように効くから、病院でも安心して「エビデンスに基づいた治療」ができます。

でも、「なんとなく体がだるい」「眠れない」「気分が落ち込む」「検査では異常がないけどつらい」――こうした症状は、ぬか漬けのように、人によって原因も経過もまちまちです。

薬を飲んでも改善しないことも多く、数値化しづらいものがたくさん含まれています。

つまり、「再現しにくい健康問題」です。

病院での治療が悪いのではなく、エビデンスが届きにくい場所があるということです。

だから、ぬか漬けをうまく作るために、かき混ぜ方を変えたり、塩の量を調整したりして、自分なりに試行錯誤するように、再現しにくい体の不調に対しても、自分に合った方法を探す「仮説と検証」が大切になります。

唐揚げだけを食べて、満足ですか?

ぬか漬けも、ちょっと食べてみたくないですか?

病院で出された薬や治療だけで、体調は万全ですか?

検査の結果は「異常なし」なのに、なんだか調子が悪くはないですか?

ぬか漬けと、エビデンスで説明しきれない不調には、自分自身の手で試してみること、観察すること、変えてみること――そうした、地道な仮説と検証が必要なのです。

エビデンスはたしかに便利です。

それが無かったら、

初めてチャレンジする料理を美味しく作れないし、

病院に行っても、統一ルールが存在せず、

それぞれのお医者さんの勘で治療されてしまいます。

でも、ぬか漬けや病名の付かない体調不良のように

エビデンスだけでは解決しない問題も存在します。

それが、

エビデンスの役割と限界です。

エビデンスの恩恵を受けつつ、

それを絶対視しない。

それが、体調改善を目指す人に

求められる姿勢と言えるのでは、

ないでしょうか?